磨削烧伤是磨削加工中因局部温度过高导致的金属表面金相组织变化现象,表现为材料变色、硬度异常或裂纹。其成因与磨削参数不当、冷却不足或砂轮选择错误直接相关,可能引发零件疲劳强度下降、耐磨性降低等问题。磨削烧伤主要形式:

1、回火烧伤,指当磨削区温度显著地超过钢的回火温度但仍低于相变温度时,工件表层出现回火屈氏体或回火索氏体软化组织的情况。

2、淬火烧伤,当磨削区温度超过相变温度Ac1时,工件表层局部区域就会变成奥氏体,随后受到冷却液及工件自身导热的急速冷却作用而在表面极薄层内出现二次淬火马氏体,次表层为硬度大为降低的回火索氏体,这就是二次淬火烧伤。

3、退火烧伤,当工件表面层温度超过相变临界温度时,则马氏体转变为奥氏体。若此时无冷却液,表层金属空冷冷却比较缓慢而形成退火组织。硬度和强度均大幅度下降。这种现象称为退火烧伤。

判别磨削烧伤的方法:

观色法:随着磨削区温度的升高,工件表面氧化膜的厚度就不同,因而会呈现出黄、草黄、褐、紫等不同的“回火色"。但表面没有烧伤色并不意味着表层没有烧伤。此判别法准确性较低。

酸洗法:利用钢件不同的金相组织对酸腐蚀有不同的敏感性,以轴承钢为例,正常回火马氏体酸洗后呈灰色,发生二次淬火烧伤时酸洗后呈白色。生产中常用此法作抽检。

金相组织法:通过观察表层金相组织的变化来判别烧伤类别。此判别法准确度高。

显微硬度法:工件表层金相组织变化必然导致其显微硬度的变化,因此,观察其硬度变化,可判断烧伤类别及测定变质层深度。缺点是需要制作试件。

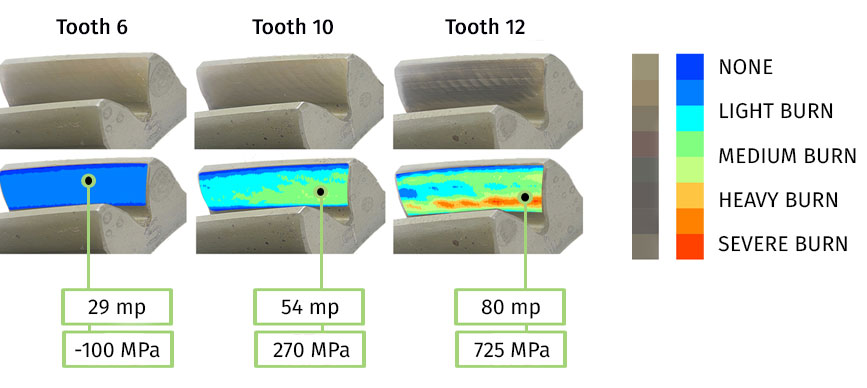

磁弹法(巴克豪森噪声法):磁弹法即BN法(Barkhansen Noise Method),是以1919年发现的物理学Barkhansen效应为基础开发的一种测试方法,它能有效地对磨削烧伤进行测试。近年来,利用磁弹法研制的测试仪器已在零部件表面磨削烧伤检测中广泛得到应用。

综上可见,出现磨削烧伤的那些零部件,主要由铁磁性材料制成,在正常情况下,其磁序(体现在多晶体的磁畴结构里)呈有规则的排列。但如前所述,磨削烧伤后产生的金相组织变化及可能出现的很大残余应力都将引起磁畴结构内的磁序变化。Barkhausen效应指出,矫顽(磁)力,即改变被颠倒极性所需要的磁场强度是与铁磁性材料晶格结构错位和残余应力等的程度有关的。利用BN法探测被检零部件表面磨削烧伤的机理就在于此。